「日本電波塔」という名称に、あまりなじみのない方も多いかもしれません。しかし、これが「東京タワー」の正式名称であると聞けば、多くの方が納得されることでしょう。東京タワーは、1958年の完成以来、東京を象徴するランドマークの一つとして広く知られており、国内外から多くの観光客を惹きつけてきました。その視認性の高さと、昭和の高度経済成長期を象徴する構造物としての存在感は、今なお色褪せることなく東京の都市景観に寄与しています。

このように知名度の高い東京タワーですが、その運営会社がかつてモノレールの開業を計画していたという事実については、一般にはあまり知られていません。むしろ、初めて耳にする方にとっては意外であり、にわかには信じがたい話かもしれません。

東京タワーの建設・運営を担ってきた日本電波塔株式会社(現在の株式会社TOKYO TOWER)は、1960年代に入り、塔の周辺地域の集客力やアクセス性の向上を目的として、独自の交通インフラ構想を立案していました。その一環として構想されたのが、モノレール路線の開業計画です。この計画は、東京タワーと都心の主要拠点を結ぶものであり、塔を中心とした観光およびビジネスの活性化を狙ったものであったと推察されます。

しかしながら、このモノレール計画は実現には至りませんでした。具体的なルートや事業化に向けた進捗の詳細は公的資料に多く残されておらず、その全貌は定かではありませんが、都市計画や交通行政上の制約、ならびに莫大な事業費用などが実現を困難にしたと考えられます。加えて、当時は既存の鉄道やバス網が都心部において一定の機能を果たしており、新たな交通手段としてのモノレール導入には慎重な意見も多かったことが背景にあると推測されます。 |

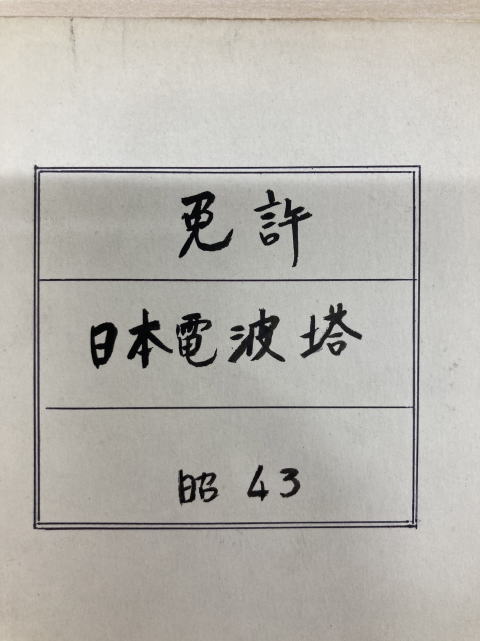

東京タワーに関連する未成線と聞いても、すぐには具体的なイメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回取り上げるモノレール未成線は、当時の東京タワー運営会社が正式に免許申請を行った、いわば「東京タワー公認」の鉄道計画であった点に注目すべきです。この計画は単なる構想ではなく、法的手続きが伴った実在のプロジェクトでした。

東京タワーの運営母体である日本電波塔株式会社は、1957年に設立され、同年中に塔の建設に着工しました。そして翌年、1958年12月23日には正式に一般公開され、営業を開始しています。この企業はその後、2019年に社名を株式会社TOKYO

TOWERへと改称し、現在に至っています。

塔としての日本電波塔は、フランス・パリのエッフェル塔をモデルとしながらも、それを上回る高さ333メートルを誇る自立式鉄塔として建設されました。完成当時は世界一の高さを有する鉄塔であり、その構造的・象徴的な意義は極めて大きなものでした。高度経済成長が始まりつつあった昭和中期の日本において、東京タワーは戦後復興の象徴として首都の中心に堂々とそびえ立ち、国内外に対して新たな時代の幕開けを強く印象づけた存在だったのです。

|

日本電波塔が新生したモノレールの免許申請書類 |

ここからが本題となります。実は過去に、東京タワーを運営する日本電波塔株式会社が、国鉄浜松町駅と東京タワーを結ぶモノレール路線の建設を計画し、正式に免許申請を行っていたという事実があります。一見すると都市伝説のようにも思えるこのモノレール計画ですが、実際には実在した構想であり、法的手続きを伴う正式な申請がなされていました。今回は、その未成に終わったモノレール路線の概要と、現在の該当地域の状況について考察を進めてまいります。

日本電波塔株式会社によるモノレール路線の免許申請は、昭和36年4月1日付けで行われました。昭和36年は西暦でいうところの1961年にあたり、東京タワーの開業から約2年余りが経過した時点での申請となります。東京タワーの開業が1958年12月であったことを考慮すれば、開業初期の運営状況を踏まえた上で、さらなる集客およびアクセス改善を目的とした施策の一環であったと推察されます。 |

なお、この日本電波塔モノレールの起点とされた国鉄浜松町駅は、その後の1964年に東京モノレール羽田線が開業したことで、空港アクセス拠点としての重要性を一層高めることになります。ちなみに、東京モノレールを運営していた企業は、当時「日本高架電鉄」という社名を用いており、羽田空港と都心を結ぶ新交通システムとしてモノレールの整備を進めていました。

日本高架電鉄が当初申請していた羽田線の計画ルートは、羽田空港から新橋駅までを直結するものでした。しかしながら、新橋駅周辺における用地取得の難航に加え、国鉄の既存線とモノレール軌道の交差に関する技術的・行政的調整が思うように進まなかったため、昭和36年12月には新橋?浜松町間の建設を一時見送る旨の変更申請が提出されています。この背景には、都心部の土地事情の複雑さや、当時の鉄道行政における既得権益との折衝があったことが指摘されています。

こうした時代背景の中で、日本電波塔株式会社が独自にモノレールを構想したという事実は、東京タワーの歴史を読み解く上で見過ごせない要素の一つです。都市交通計画の文脈においても、他の交通事業者との関係性や事業実現の困難さを考慮するうえで、極めて示唆に富んだ事例であると言えるでしょう。

|

開業当時の東京モノレール浜松町駅 |

結果的に、申請の延期対象となった国鉄浜松町駅から新橋駅までの約1.2キロメートルの区間は、東京モノレールの幻の延伸区間として知られることになりました。この件に関しては、多くの関心を集めるテーマであるため、機会を改めて詳しくご紹介したいと考えております。

東京モノレールが最終的に浜松町駅止まりで開業した事実と、日本電波塔株式会社がモノレールの免許申請を行った年が、いずれも1961年(昭和36年)であったという点には、当時の都市交通政策や事業環境における複雑な背景が潜んでいたことを想起させます。両者が同年に動きを見せたという偶然は、東京という都市における鉄道・交通網の発展過程における、ある種の交錯とも言えるでしょう。

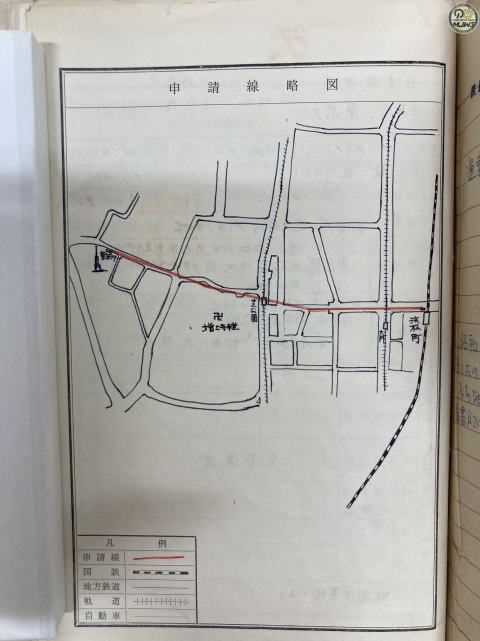

なお、右側に示した図には、日本電波塔が免許申請を行ったモノレールのルートが描かれており、起点となる予定であった浜松町駅の位置は、現在の東京モノレール浜松町駅に極めて近接していることが確認できます。これは、日本電波塔がモノレール路線を都市交通の一環として具体的に構想していたことを示すものです。 |

|

現在、その起点駅が設置されるはずだった浜松町駅周辺の現地には、当時の構想の痕跡を直接見ることはできませんが、当該エリアの地形的特徴として、JR線の高架下を通過する道路がやや低くなっている点が挙げられます。これは、モノレール駅の建設予定地として、高架上にプラットフォームを設置する計画があったことと関連性があると考えられます。つまり、日本電波塔が想定していた駅構造は、既存の鉄道施設と空間を共有しつつ立体的に整合を取る、先進的な都市鉄道設計の一例であったとも言えるでしょう。

加えて、日本電波塔モノレールについて申請書類に記された記述を参照すると、当該路線は跨座式モノレールとして計画されていたことが明記されています。この点は、同時期に路線整備を進めていた日本高架電鉄(現・東京モノレール)と技術仕様上の共通点を持っていたことを示唆しています。

|

|

実際、東京モノレールではアルウェーグ式の跨座型モノレール方式を採用しており、日本電波塔もこれに準じた構造を採用することを検討していたと推察されます。

また、当時の東京モノレールは、当初予定していた新橋駅前への延伸を断念し、浜松町駅を終点とする案に切り替えて開業を決定していました。このような経緯を踏まえると、日本電波塔が計画したモノレールは、将来的な東京モノレールとの接続を念頭に置きつつ、路線の構築を構想していた可能性が高いと考えられます。ただし、この点について明確に裏付ける一次資料や公的文献は、現時点で確認することができておらず、あくまで状況証拠に基づく推察の域を出ないものであることをご承知おきいただければ幸いです。

それでは早速、日本電波塔株式会社が構想していたモノレール路線に沿って、浜松町駅側から現地の状況をたどっていきたいと思います。 |

東京モノレール1000形車両 |

このモノレール路線は、増上寺前交差点のやや手前、現在の地理における該当地点付近から進路を右方向に変えていたと推定されます。これは、正面に控える増上寺の敷地を避ける必要があったこと、ならびにその背後に位置する東京タワー通りが北寄りに走っているという地理的条件によるものでした。

モノレールの想定ルートは、増上寺敷地の北側をかすめながら、現在の東京タワー通りへと接続する線形を描いていたと考えられます。全区間にわたって軌道跡を追えるわけではありませんが、当該未成線については現在の道路網と比較的並行しており、現地での探索・観察がしやすいルート構成となっています。。 |

モノレールルートとなるはずだった大門を有する道路 |

増上寺北側を抜けたモノレール構想路線は、現在の交差点付近を起点に、東京タワー通りに沿って東京タワーの北側へと接続するルートを取っていました。計画されていたモノレールの終着駅、いわゆる東京タワー駅は、東京タワーの北側敷地に寄り添うような位置に設けられる予定でありました。これは、同モノレールが東京タワーの運営会社による独自の計画であったため、他の一般的な交通機関とは異なり、タワー本体に極めて近接した場所に駅を設置しようとしていたことを意味しています。

実際、当時の免許申請書に添付された線形図を参照すると、モノレール駅は東京タワー北側の敷地内、あるいは至近距離に構想されていたことが明示されており、その立地戦略が東京タワーへのアクセス性を最大限に高めようとしていた意図をうかがわせます。

|

東京タワーより浜松町駅方向を見る |

| 全長1.2キロメートルという比較的短距離の路線であったことから、現代の感覚では物足りなく感じられるかもしれませんが、当時はまだ日本におけるモノレール技術が黎明期にあった時代です。参考までに、同時代に建設または開業していたモノレール路線を挙げると、1962年開業の名鉄ラインパークモノレールが全長1.2km、1964年開業の東山公園モノレールが0.5km、1966年開業の小田急向ヶ丘遊園モノレールが1.1km、同年開業の姫路市営モノレールが1.6kmと、日本電波塔が申請した路線は、当時の水準においては標準的な規模であったことが分かります。 |

名鉄ラインパークモノレール線(後の犬山モンキーパークモノレール線)の営業車両 |

しかしながら、この日本電波塔によるモノレール計画は、最終的に昭和43年(1968年)10月をもって免許が返上され、事実上の未成線として終わることとなりました。以後、再申請などの動きも確認されておらず、結果としてこのモノレールが実際に建設されることはありませんでした。もし実現していたならば、東京タワー周辺の景観や都市構造は大きく異なるものとなっていたかもしれません。

東京タワーは、戦後日本の象徴としてTV放送を担う中継塔の役割を果たしてきた歴史的建造物であり、その運営会社がかつて独自にモノレール路線の整備を計画していたという事実は、あまり知られていないながらも都市交通史の一断面として非常に興味深いものです。

|

東京タワー

|

今回の現地調査を通じて、日本電波塔が申請したモノレールの線形が、具体的にどのような形で構想されていたのかを地理的な観点から再確認することができました。このような交通インフラ計画においては、「もし建設されていれば」という仮定が、その後の都市の発展にどのような影響を与えていたかを考察する一つの手がかりとなります。浜松町駅周辺、そして東京タワーの周辺地域も、路線の存在によって大きく変容していた可能性は十分に考えられます。

以上、今回は東京タワーを運営する株式会社TOKYO TOWERの前身である日本電波塔株式会社が1961年に計画した、浜松町駅から東京タワーを結ぶ全長約1.2kmのモノレール路線構想についてご紹介しました。

調査担当・文 Monorail Japan(MJWS) 田村拓丸

|

※新しいウィンドウが開きます。

※新しいウィンドウが開きます。 ![]()