東邦観光開発株式会社が申請したモノレール計画線、それは「もう一つの熱海モノレール」と呼ばれる未成線構想です。

一般に「熱海モノレール」とは、かつて現在の東京モノレールの前身である日本高架電鉄株式会社および日立製作所が出資して設立された熱海モノレール株式会社が計画し、免許申請を行った都市型モノレール路線を指します。この計画路線は、国鉄熱海駅を起点とし、地下トンネルで山を下ったのち、海岸線に沿って熱海港まで至るルートが構想されていました。

出資母体に日立製作所が含まれていることからも明らかなように、同社が採用を予定していたモノレール方式は、当時世界的に注目されていたアルウェーグ式の跨座型モノレールでありました。この方式は日本でも導入が進められていた先進的なシステムであり、熱海モノレール社はこの技術を基盤として計画を進めていました。免許申請は1962年4月に提出され、翌1963年には正式に認可されるに至っています。

|

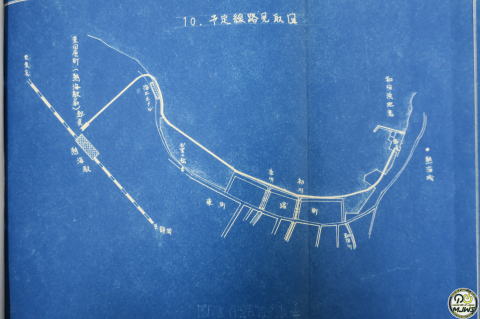

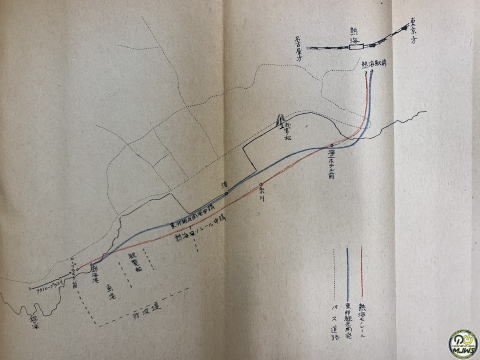

熱海モノレールの免許申請線

(図は熱海モノレール社ルート)

(c)熱海モノレール株式会社 |

このように、日立グループを中心とした熱海モノレール計画が認可される一方で、実はもう一つのモノレール計画が却下され、実現に至らなかった事実が存在します。それが、東邦観光開発株式会社によって構想されたもう一つの熱海モノレールでありました。

|

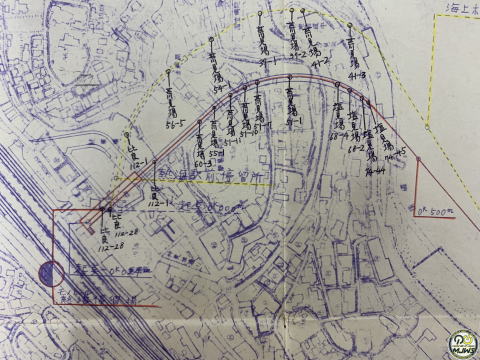

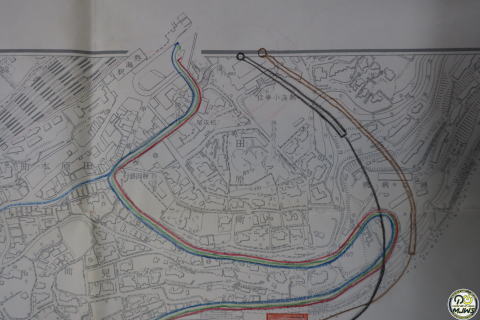

モノレール免許申請線

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

| この東邦観光開発による計画は、日立アルウェーグ式に対抗する形で、当時モノレール技術の開発競争を繰り広げていた東京芝浦電気、すなわち現在の東芝が独自に開発していた「東芝式モノレール」の導入を前提にした構想でした。すなわち、熱海市におけるモノレール建設をめぐっては、日立アルウェーグ方式を導入する熱海モノレール社と、東芝式方式を採用しようとした東邦観光開発との間で、いわば免許申請をめぐる競合関係が存在していたことになります。そして、最終的には日立陣営である熱海モノレール社の申請が受理され、東邦観光開発の計画は却下されるに至りました。 |

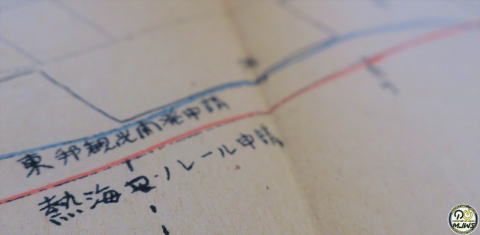

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

| もっとも、その後熱海モノレール計画自体が進展することはなく、親会社である東京モノレールの経営状況が悪化したことも影響し、開業には至らないまま事業は自然消滅する形となりました。 |

(c)熱海モノレール株式会社 |

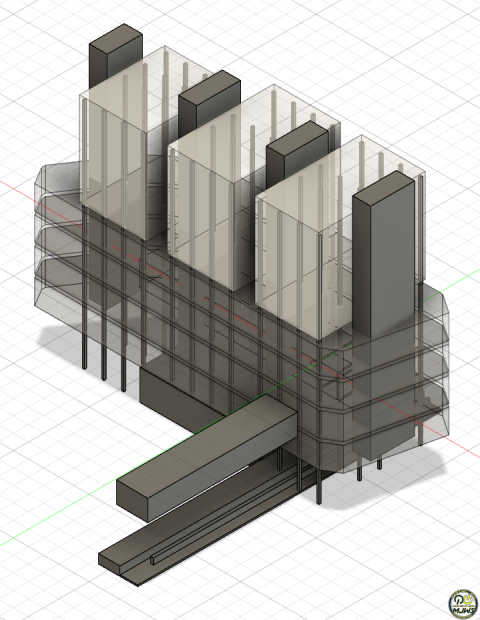

東邦観光開発による熱海モノレールの起点駅は、熱海モノレール社と同様に国鉄熱海駅付近に位置づけられていましたが、その正確な位置は駅前広場ではなく、駅からやや東側に離れた地点に計画されていたとされています。なお、地下構造物が現在も残っていることで知られる熱海モノレール社の起点駅も、当初は東邦観光開発の計画と同様にこの付近に位置づけられており、いずれの案においても駅は地下駅として計画されていました。

熱海モノレール社は後にルートの修正を行い、起点駅の位置を熱海第一ビルの地下部分に変更しました。この駅構造は、同ビルの地下3階から4階相当の深さにモノレール駅を設けるものであり、現在もその構造物の一部が確認されているとされます。この空間は、地下通路と接続され、駅手前まで連続して延びていたものと推定されており、熱海モノレール社の資料においても、地下空間の末端に軌道の起点が示されていたことが確認できます。 |

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

熱海第一ビルとは

熱海第一ビルは、静岡県熱海市の熱海駅前に位置する、地上9階・地下3階建ての商業・オフィスビルであり、1967年(昭和42年)3月31日に竣工しました。このビルの地下3階には、かつて構想された熱海モノレールの始発駅となる予定だったホームの遺構が現在も残されています。

熱海モノレール計画は、1960年代に策定されたもので、熱海駅前から海岸沿いを経て熱海港やアタミロープウェイ乗り場までを結ぶ、全長約2.1km(のちに約1.84kmに短縮)に及ぶルートが想定されていました。方式としては、日立製作所が採用していたアルヴェーグ式の跨座型モノレール方式が用いられる予定で、運輸省の正式な認可を受けて計画が進行していました。この事業には、東京モノレールを運営していた日本高架電鉄(当時)や日立製作所が出資し、会長には犬丸徹三氏が就任しました。モノレールの起点として、熱海第一ビルの地下に駅舎を設置する計画も具体的に進められ、実際に地下駅の構造体がビル建設時に施工されました。

しかし、モノレール本体の工事は着工に至らず、地質の複雑さや景観・温泉源への影響に対する住民および行政からの反対、さらに資金不足や経営面での課題が重なったことで、工事施行の申請期限は1964年および1965年に延長されたものの、最終的には計画そのものが中止となりました。その結果、熱海第一ビルの地下3階にはモノレール駅としての構造物が現存しているものの、営業路線の建設は行われず、駅施設は封鎖されたままとなっています。ビルと駅の所有者が異なることから、一般公開はされておらず、出入口も閉鎖されています。

現在、熱海第一ビルは商業施設およびオフィスビルとして活用されていますが、その地下には、未成線として鉄道史的に極めて貴重なモノレール駅の遺構が静かに残されており、鉄道ファンや都市計画史に関心のある層から注目を集めています。

|

|

(c)MJWS T.Tamura |

東邦観光開発が構想したモノレールルートは、起点駅から地下を通って熱海ビーチライン付近まで直線的に山を下る線形となっており、熱海モノレール社のルートと非常に類似していながらも、線形においてはより直截的な特徴を持っていました。熱海モノレール社のルートが春日町交差点の下を通過して海岸に出るのに対し、東邦観光開発案はその交差点よりも東側を通過し、同様に海岸沿いへと到達する構成となっていました。

海岸部に到達した後のルートについても、東邦観光開発の案では、モノレールは海岸線に極めて近接して進行し、熱海港方面へ向かうことが計画されていました。現在では一部が砂浜として整備されている区域も、当時は完全に海上であったため、もし実現していれば、「海の上を走るモノレール」として、視覚的にも非常に印象深い交通機関となっていたことでしょう。 |

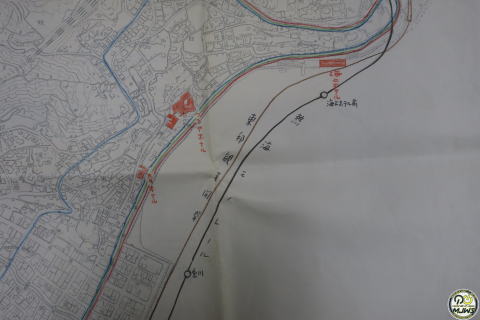

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

| 途中駅に関しては、熱海モノレール社では海上ホテル前駅および糸川駅の二駅を設置する計画でしたが、東邦観光開発案では渚駅一駅のみが途中駅として構想されていました。熱海モノレール社はその後ルートを1.9kmへ短縮し、途中駅についても名称や配置を「銀座」「公園前」などに変更しています。 |

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

| 渚駅の想定位置は、熱海モノレール社が糸川駅の設置を計画していた現在のムーンテラス付近よりもやや先にあたる地点であり、両者の構想が地理的に近接していたことがうかがえます。 |

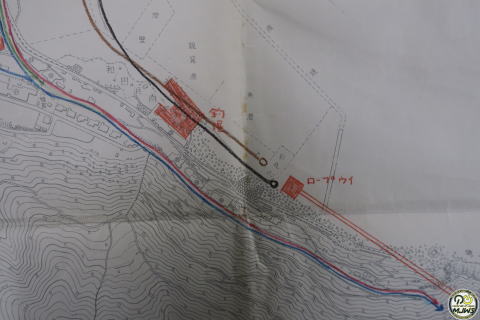

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

| 路線全体の距離としては、東邦観光開発案が2.0km、熱海モノレール社案が2.1kmでありました。この差異は、起点となる熱海駅の位置が熱海モノレール社の方がより国鉄駅に近接していたこと、さらに終点側である熱海港駅の位置が、熱海モノレール社では熱海ロープウェイ乗り場直前まで延伸されていたことによるものと考えられます。東邦観光開発案では、海岸線上に終点駅を設ける構想で、駅自体も海上駅として設計されていました。 |

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

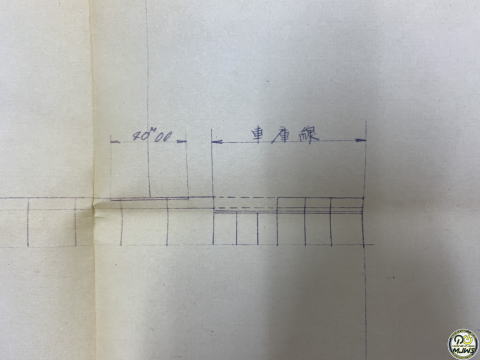

加えて、熱海モノレール社案では、終点駅の先に車庫を設ける構想が明示されており、起点および終点の両側に車両留置スペースを確保する計画が立てられていたようです。

以上のように、東邦観光開発が構想していた熱海モノレールは、全長2.0km、途中駅1か所、終点駅を含む全3駅で構成される短距離都市モノレールとして計画されていました。 |

(c)熱海モノレール株式会社 |

| しかしながら、すでに紹介したように、この計画は熱海モノレール社の申請線に敗れて却下される結果となりました。その後、熱海モノレール社もルートを修正し、特に熱海駅周辺の起点駅の位置が大幅に変更され、熱海第一ビル地下への移転が図られたものの、最終的には計画自体が放棄されるに至りました。現在では、地下駅構造の一部が熱海第一ビルに残存しているのみとなっており、メンテナンス目的以外で一般の立ち入りは認められていないようです。 |

モノレール免許申請線

青:東邦観光開発・赤:熱海モノレール社

(c)東邦観光開発 免許申請書類より |

なお、東邦観光開発が導入を想定していた東芝式モノレールは、この免許申請と並行して1966年5月2日に横浜ドリームランドのモノレールとして実用化されました。しかしながら、そのわずか1年後である1967年9月24日に運行が休止されます。原因は、コンクリート橋脚にクラック、すなわち亀裂が発生したことにありました。この問題の根本原因として、車両重量が設計時点の想定よりも10トン以上重かったことが挙げられ、これにより構造物の強度が確保できなかったと推定されています。結果として、横浜ドリームランドのモノレールは2003年に正式に廃止され、東芝式モノレールの歴史は終焉を迎えました。仮に東邦観光開発の熱海モノレールが免許を取得し、実際に開業していたとすれば、同様の技術的問題に直面していた可能性も否定できないでしょう。

以上、今回はもう一つの熱海モノレール構想、すなわち東邦観光開発株式会社が申請した未成線としての熱海モノレールの概要およびその具体的なルートについて、詳細にご紹介いたしました。

|

(c)MJWS |

東芝式モノレールについて

東芝式モノレールとは、1960年代に東京芝浦電気、すなわち現在の東芝によって開発された、日本独自の跨座型(こざがた)モノレール方式です。欧米のアルウェーグ式モノレールを参考としつつも、構造や運行方式には独自の改良が加えられており、純国産技術による都市モノレールの実用化を目指した意欲的な試みであったといえます。

この方式の特徴として最も注目されるのは、車体と台車が分離された「ボギー連接台車構造」が採用されていた点です。この構造により、急な曲線区間でも走行が可能となり、同時に車内の居住性や静粛性の向上が図られていました。また、自動ステアリング機構を導入することで、走行中に車輪が常に軌道に対して接線方向へ向きを変える仕組みが採られており、この技術はタイヤの偏摩耗を防ぐと同時に、保守費用の低減にも寄与するものでした。さらに、安全性に関しても配慮がなされており、当時としては先進的なATC(自動列車制御装置)やATS(自動列車停止装置)といった保安装置の導入も計画されていました。

|

|

東芝式モノレールが試験的に採用された奈良ドリームランドのモノレール

現在は廃止されている(奈良ドリームランド自体も現存しない)。

|

この東芝式モノレールが営業向けに初めて実用化されたのは、1966年5月2日に開業した横浜ドリームランドモノレールです。これは、神奈川県の大船駅とドリームランドを結ぶ路線として運行を開始し、都市型モノレールの実証例として注目されました。しかしながら、翌1967年9月24日には運行が休止されます。その原因は、橋脚に亀裂、すなわち構造的なクラックが発生したことにありました。調査の結果、実際の車両重量が設計時の想定を10トン以上も上回っていたことが判明し、これが構造強度を超える荷重を生んでいたことが直接的な原因と考えられています。その後も復旧に至ることはなく、同路線は2003年に正式に廃止され、東芝式モノレールとしての歴史は短命に終わりました。

このように、東芝式モノレールは、独自技術による高機能・高安全性を志向しながらも、結果として継続的な事業展開には至らず、日本のモノレール技術史においては一過性の存在として記憶されるにとどまりました。その後、日本国内でのモノレール事業は、日立製作所によるアルウェーグ式や、日本跨座式といった方式が主流となり、東芝式が実用路線に採用されることはありませんでした。

とはいえ、東芝式モノレールは、国産モノレール技術の黎明期において、確かな設計思想と工学的工夫を具現化したものであり、その存在は都市交通技術の発展過程を振り返るうえで、極めて重要な位置を占めています。特に、構造上の独自性や、安全制御に関する先進的な発想は、現代の交通工学においても一定の意義を持ち続けていると評価されています。

|

|

調査担当・文 Monorail Japan(MJWS) 田村拓丸

約40年にわたり、世界のモノレール路線の調査・研究に従事。モノレール運営会社との継続的な情報交換を通じ、地域社会に根差した講演活動を展開している。執筆・編集、レイアウト設計、イラスト制作など、多角的なアプローチによりモノレールインフラの保全と発展に寄与。近年は、報道関係向けの資料・情報提供や内容の校閲を担当している。

●報道機関・サイト運営者の皆さまへ

当編集室は、サイト活動理念である「モノレール等の交通インフラの維持・発展」に基づき、主にモノレールに関する画像の提供を行っております。ご不明な点やご依頼がございましたら、メール等にてお気軽にお問い合わせください。 |

|

|

※新しいウィンドウが開きます。

※新しいウィンドウが開きます。 ![]()